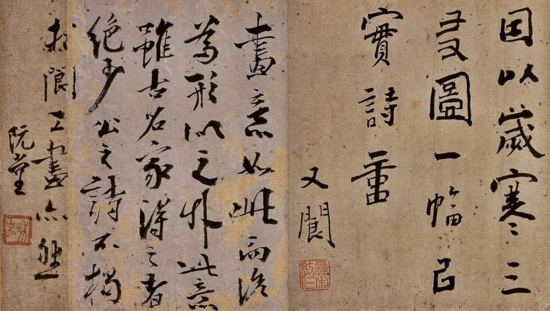

김정희의 "세한도"

영의정 권돈인의 "세한도"

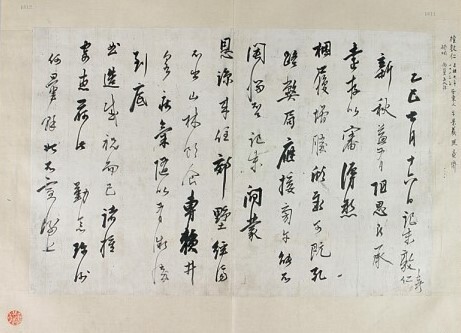

이완척사(彛阮尺辭)는 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁; 1783-1859)이 친구 완당(阮堂) 김정희(金正喜; 1786-1856)에게 보낸 짧은 편지 13편을 필사한 책이다. 척사(尺辭)와 척독(尺牘)은 짧은 편지를 이르는 말이다. 조용미 시인의 ‘봄의 묵서’란 시에 이런 구절이 있다. “..꽃과 나무와 마음을 변화시키는 봄볕에 하릴없이 연편누독(連篇累牘)만 더합니다...” 연편누독은 쓸데 없이 길게 늘여쓴 문장을 이른다. 늘 궁금한 것은 이재의 세한도와 완당의 세한도 가운데 어떤 작품이 먼저 만들어진 것인가, 하는 것이다.

“추사의 세한도가 먼저 그려졌는지, 권돈인이 먼저 그렸는지에 대한 논란이 많다.”(인저리 타임 수록 시인 조해운의 글)고 하는 기사도 있다. 안동 권씨 화천군파 사이트에 가니 이재 권돈인 할아버지의 세한도가 완당의 세한도에 영향을 주었다는 글이 있다. 물론 갈필(渴筆) 대 윤필(潤筆)의 차이, 소나무, 측백나무 대 소나무, 대나무의 차이, 유배 대 유배의 차이가 더 의미 있다.

추사의 평생 친구는 이재 권돈인(權敦仁)이었습니다. 벼슬이 정승에 오르고 학문도 높았지만 서화에도 조예가 깊었기에, 추사와는 유독 막역한 사이였습니다, 추사 문집을 보면 특별히 이재에게 보낸 편지가 매우 많습니다. “나의 글씨는 비록 말할 것도 못되지만, 70년에 걸쳐 10개의 벼루를 갈아 닳게 했고 천여 자루의 붓을 다 닳게 했습니다.[吾書雖不足言 七十年 磨穿十硏 禿盡千毫]라는 무서운 이야기를 자신이 발설하였습니다. 열 개의 벼루가 먹을 가느라 닳아 구멍이 뚫리고, 천여 개의 붓을 몽당붓이 되게 닳도록 글씨를 썼다니, 얼마나 모진 노력을 기울였으면, 그런 정도이겠는가요.

김영복 KBS 진품명품 감정위원

추사 김정희(秋史 金正喜: 1786-1856)의 평생지기는 이재 권돈인(彛齋 權敦仁: 1783-1859)이다. 권돈인은 문과출신으로 일인지하 만인지상의 영의정까지 오른 인물로, 시를 잘하였고 특히 글씨에 뛰어났다. 그는 구양순(歐陽詢)풍의 글씨를 본받아 어떤 글씨는 추사와 구분하기 어려울 정도인데, 이는 일생 동안 교유한 결과일 것이다. 추사의 문집을 보면 편지 왕래도 제일 많았고 글씨, 그림, 시평 등 다방면에 대해 동지 이상의 신교(神交)였다. 하지만 문집이 전하질 않아 권돈인에 대해서는 아직 학계에 자세치 않은 부분이 많다. 이 이재시축(彛齋詩軸)은 1857년 초 여름, 즉 추사가 돌아가신 지 6개월 후쯤에 쓴 것으로 추정한다.

권돈인이 추사의 제자 희원 이한철(希園 李漢喆)이 그린 대례복을 입은 추사의 영정를 예산 향저 재실(齋室)인 추사영실(秋史影室)에 봉안하고, 쓸쓸히 집으로 돌아가며 추사를 생각하는 감회를 이기지 못하여 쓴 여덟 수의 시와 그 외 열한 수, 합하여 열아홉 수의 시가 수록되어 있다. 친필원고 초본으로 앞의 8수는 두 사람의 뜨거운 우정을 단적으로 보여주는 기념비적 작품이다. 약 5미터나 되는 긴 시축으로 군데군데 고친 부분이 있고 주(注)가 많이 붙어 있어 두 사람의 잘 알려지지 않은 이야기를 알 수 있는 중요한 참고 자료가 된다.

이 글씨를 자세히 보면 추사와 이재의 행서가 비슷한 것 같지만 어떻게 다른지를 조금 알게 된다. 이재는 용두사미 식의 글씨를 쓰기 때문에 시작할 때의 획, 즉 기필(起筆)은 무게감도 있고 힘찬 느낌이 들지만 끝으로 갈수록 즉 수필(收筆)에 있어서는 역삼각형 모양이 되면서 획이 가늘어 져서, 작은 글씨는 그런대로 모양이 나지만 큰 글씨는 추사와 확연히 구별된다. 또 해서나 행서를 쓸 때 세로로 내려 긋는 획은 추사는 쭉 휘지 않고 칼끝이 내려가듯 내려 긋는데 이재는 항상 떨면서 내려 긋는다. 이를 가지고 해행(楷行)은 금방 구별 지으나 예서는 조형성에서만 차이가 날 뿐이다.

이 시축은 추사연구가들 사이에는 알려져 있던 작품이었지만 그동안 종적이 묘연하였는데 얼마 전 한 경매에 나왔다. 이 시축엔 얼마 전 돌아가신 서예 감정에 권위자였던 청명 임창순(靑溟 任昌淳) 선생의 ‘청명심정 금석서화(靑溟審定 金石書畵)’의 감정인이 찍혀있어 더욱 그 가치가 인정되는 작품이다.

이 시축에 실린 작품내용은 다음과 같다.

1. 추사진상찬(秋史眞像贊) 뒤에 부침(1수) / 2. 추사궤연에 곡하고 돌아가며(7수) / 3. 나비를 두고(1수) / 4. 뜰 앞 철쭉을 보고(1수) / 5. 어떤이의 시집을 보고(7수) / 6. 친구들과 중양절 시회에서(1수) / 7. 생질 김후경(金厚卿)이 고향에 돌아가기에(1수)

그 중 한 수를 보면

조용히 그대 생각하며 불러본들 어이 하리 / 경당(經堂), 화실(畵室)은 옛적에 배회하며 노닐던 곳 / 천년 만년토록 끝없이 이어지는 일은 / 모두 한 찰나의 꿈인 것을. (‘추사궤연에 곡하고 돌아가며’ 중)

이 시축을 보면서 앞으로 이재의 시문집이 새로이 발견되어 이재와 추사 두 사람의 인간적 학문적으로 아름답게 펼쳐졌던 예단(藝壇)의 미사(美事)가 더 들어나길 바랄 뿐이다.

통도사 종이 부역을 혁파한 권돈인과 그의 친구들(1)

영남알프스 역사문화기행

큰 사찰에 가보면 아주 큰 통나무 속을 파놓은 구시(목조, 木槽)가 있다. 많은 대중이 운집하는 큰 사찰의 법회 때 배식용으로 사용되었던 용기로 알려져 있다. 특히 송광사의 구시는 4000 명이 한꺼번에 먹을 수 있는 분량의 밥을 담을 수 있다고 한다. 그런데 이런 구시에 밥을 담아 주었다는 것은 설득력이 떨어진다. 구시는 구유(具有)를 일컫는 사투리다. 구유는 소나 말 따위의 가축들에게 먹이를 담아 주는 그릇을 말한다. 사람이 말, 소, 돼지와 같은 구유의 밥을 나누어 먹었다는 것은 몰상식적이고 비인간적이다. 나는 이 구시가 종이를 만들 때 닥종이의 원료를 풀 때 사용되었던 용기로 추정한다. 즉 가운데를 파서 만든 구유 형태의 지조(紙槽)로 보아야 한다. 구시의 양끝에는 턱받이가 있고 중앙 바닥에는 물 빼는 구멍이 있다. 통도사의 구시는 만세루 좌측에 있다. 석남사의 대웅전 뒤에 있는 구시는 원래 간월사 것이다.

불경을 간행했다 폐사된 운흥사와 간월사

사찰에서는 고려 때부터 자체적으로 종이를 만들어왔다. 사찰에서는 불경을 인쇄하여 책을 만들어야 했기 때문에 목판인쇄술과 함께 제지기술이 발달해 왔다. 또 사찰의 경제적 문제를 해결하는 한 방법으로 종이를 만들어 시중에 내다 팔았다. 통도사 인근에 불경을 간행한 사찰로는 운흥사와 간월사가 있었다. 현재는 폐사지이다.

울산 웅촌면 고연리 반계마을, 원적산(현 천성산) 자락에 있는 운흥사는 원효가 창건한 절로, 임란 때 사명대사가 활동하기도 하였다. 운흥사는 통도사의 각종 불경과 서적을 간행하였고 아울러 승려 교육을 담당한 사찰이었다. 운흥사 간행 경판은 대부분 각수(刻手)인 연희(演熙)스님이 새긴 것이다. 우담 정시한(丁時翰)이 전국을 유람하며 보고 느낀 점을 기록한 일기체 형식의 글인 <산중일기(山中日記)>를 남겼는데, 1688년(숙종 14) 5월 22일에 연희 스님에 대한 내용이 보인다. “사람 됨됨이 믿음직하고 착실하다. 스스로 발원하여 혼자서 불경(佛經) 수천 판을 11년 동안 하루같이 새겼으니 조금도 나태하지 않았다.” 운흥사는 1702년(숙종 25)에 승려 138명이 있을 정도로 큰 사찰이었으나. 1765년(영조 41)에 17명, 1825년(순조 25)에 12명이 될 정도로 사세가 기울어졌다. 폐사된 이후 스님들은 통도사로 간 듯하다. 운흥사 경판은 현재 통도사 성보박물관에 16종 673점이 남아있다.

영남알프스 자락의 간월사는 통도사를 짓기 전에 자장율사가 창건하였다고 한다. 창건 초기에는 대찰이었으나 왜구의 침입과 임진왜란으로 소실되어 규모가 축소된 절이다. 현재 보물 제370호인 석조여래좌상과 멋지게 복원이 잘된 삼층석탑이 두 개가 남아있다. 1673년(현종 14)에 여러 종류의 불경을 간행하기도 하였다. 간월사는 1711년(숙종 37) 승려가 22명이 있었으나, 1813년(순종 13)에 3명으로 격감했다. 1836년(헌종 2) 큰 흉년으로 인해 폐사되었다. 실재로 조선왕조실록에 당시 영남, 관동, 관북에 기근이 심했다고 한다(현종 2년 12월 29일).

불경 간행을 위해 종이를 생산했던 사찰

조선 전기의 종이생산은 관영제지소인 조지서(造紙署)가 담당하여 사찰은 불전간행(佛典刊行) 등 자급자족을 위해 종이를 생산하는 수준이었다. 종이가 많이 필요한 사찰 본래의 특성 때문에 사찰마다 닥나무를 심어 가꾸는 것은 중요한 절 살림의 조건이기도 했다.

종이 만드는 과정은 간단하지가 않았다. 1827년(순조 27)에 통도사 승려들이 수군절도사에게 보낸 호소문을 통해 종이 만드는 과정을 알 수 있다. 제지공정은 닥의 불필요한 부분이나 표피 등을 제거하여 한지원료인 백저(白楮)로 만드는 과정인 거형(去荊), 백저를 잿물과 섞어 가마솥에 넣고 삶는 과정인 숙정(熟正), 삶은 후 나무 방망이로 두드려 섬유질을 분해하는 과정인 타저(打楮), 분해된 섬유질을 큰 통 속에 물과 함께 넣고 휘저어 발로 종이를 뜨는 과정인 부취(浮取), 종이를 말리는 과정인 건취(乾取), 종이의 티끌, 오물을 제거하는 과정인 택록(擇鹿), 종이를 다듬잇돌에 올려놓고 방망이로 두드려 단단하고 윤택이 나게 만드는 과정인 도침(?砧) 등의 순서로 이루어졌다. 종이 만들기는 시간도 많이 걸리지만 일손 또한 여간 많이 필요하였다.

사찰은 승려들의 제지기술과 함께 종이를 생산할 수 있는 자연적 여건이 잘 갖추어져 있었다. 사찰은 닥나무가 생육하기에 적합한 산간지역, 풍부한 물을 확보할 개울, 닥나무를 두드릴 평평한 바위, 그리고 건조할 넓은 공간 혹은 땔감 많은 곳에 있었다.

과도한 종이부역은 사찰을 폐사시켰다

불교가 핍박을 받던 조선시대, 사찰에 부과된 부역의 종류만 30~40종류에 이르렀다. 종이, 붓, 노끈, 짚신, 새끼, 지게 심지어 빨래돌, 다듬잇돌을 비롯한 특정 공납물과 온갖 농작물은 물론 하다못해 산나물에 이르기까지 나라와 지방의 양반들에게 세금으로 내놓고 또 수탈당했다. 그러나 양란 이후 조지서 혁파와 수취체제의 변화로 인해 승려의 종이 생산과 상납은 본격화되었다.

대동법의 시행과 함께 종이를 청나라 조공품으로 보낸 사실 또한 승려의 지역(紙役)이 가중한 원인이었다. 헌종 시대에 이르러 전국의 사찰은 국가의 지물(紙物, 종이) 생산소로 전락하거나 각종 공물의 공급처가 되었다. 사찰에 종이 만드는 부역은 감당하기 어려운 일이었다. 정부와 지방자치단체에서는 사찰과 승려에게 닥나무 농사를 짓고 종이를 만들어 바치라는 부역을 부과했다. 경상도, 전라도, 충청도는 워낙 그 폐해가 심해, 한 군이나 현에서 단 한 명의 승려도 남지 않게 되는 경우가 속출했다.

1670년(현종 11) 10월 7일에 보면, “전라 감영에서 전례에 따라 바치는 종이도 적은 양이 아닌데 근래에 또다시 새로운 규례를 만들어 해마다 큰 사찰에서는 60여 권, 작은 사찰에서는 50여 권을 바치게 하니 승려들이 이를 피해 도망하여 사찰이 텅 비고 말았습니다.”라는 기록에서 보듯이 종이 부역을 피해 승려들이 도망가고 결국에는 폐사되는 경우가 허다했다. 1727년(영조 3) 양산군수 김성발(金聲發)은 통도사와 같은 천년 명찰(名刹)이 지역(紙役)으로 하루아침에 공허해졌음을 지적하고, 지역을 혁파한다면 흩어진 승도가 다시 환집(還集)할 것이라고 하였다.

현재 운흥사에는 당시 종이를 만들었던 흔적들이 몇 보인다. 운흥사 인근의 저리(楮里)마을은 이름 그대로 닥나무 마을이다. 그만큼 주변에 종이의 원료인 닥나무가 무성했다. 또 닥나무 껍질을 두들겨 벗겼다는 닥돌과 물에 넣어 씻었다는 수조(水槽)가 운흥사지에 그대로 현존하고 있다. 만약 종이부역으로 인해 운흥사의 스님이 1702년(숙종 25) 138명이 1765년(영조 41) 17명으로 줄어들고 스님들이 도망을 가서 폐사한 것이라면, 통도사는 더욱 위기감을 가졌고 모종의 조치를 해야만 했다. 특히 1836년 인근 간월사의 폐사는 더 큰 충격이었을 것이다. 통도사는 닥나무가 자라지 않아 울산과 경주 등지에서 닥나무를 구입해 종이를 제작하여 납부하였다. 다른 사찰보다 통도사는 과중한 부담과 수탈로 인해 극심한 피해를 입고 있었다.

종이부역 면제를 위해 머리를 기르고 한양으로 간 덕암당 스님

종이부역 면제와 관련하여 다음과 같은 이야기가 통도사에 전해오고 있다. 덕암당 혜경스님이 통도사에 있을 때, 그의 고향 친구(?)인 권돈인(權敦仁, 1783~1859)이 영의정이 되었다는 소식이 들려왔다. 통도사 대중들은 스님에게 권 대감을 만나 지역면제(紙役免除) 요청을 해야 한다고 요구하였다. 도성출입이 스님에게는 금지되었던 시절이라, 스님은 6개월 동안 머리를 기르고 나서 상투를 매고 도포를 입고 한양으로 갔다. 한양에 입성한 스님은 권 대감을 만나기 위해 물장수로 위장하였다. 물장수만이 양반집 최고 안채까지 들어갈 수 있었기 때문이다. 마침내 권 대감을 만난 스님은 지역면제 요청을 하고, 권 대감은 임금에게 알리었고, 마침내 임금이 교지를 내려 종이 부역이 혁파되었다는 것이다.

이런 공적을 통도사 부도원에 새겨놓았으니, “덕암당혜경지역혁파유공비(德巖堂蕙璟紙役革罷有功碑, 1884년 고종21)”가 그것이다. 비 앞면에 그의 공적을 칭송한 글이 새겨져 있다.

我師之前 累卵之團 (통도사의 형세가) 우리 스승님 이전에는 매우 위태로운 상태였는데,

我師之後 泰山之安 우리 스승님 이후에는 태산같이 안정이 되었네.

千里京洛 單獨往還 천리에 있는 서울을 혼자서 갔다 돌아오시고 나니,

春回覺樹 蔭陰?? 보리수에 봄이 돌아오고 우거진 초목이 무성하였다네.

其儷不億 可止可居 그 수 헤아릴 수 없기에 머물고 거할 만하거늘,

樹此豊功 有寺無之 여기 큰 유공비 세웠는데 절 만 있고 이제 스님은 안 계시네.

통도사 종이 부역을 혁파한 권돈인과 그의 친구들(2)

통도사의 위기는 덕암당이 서울에 다녀온 후 안정이 되었다. 스님이 만난 권돈인의 영세불망비가 역시 통도사 부도원에 있다. 권돈인의 불망비는 백색 화강암으로 높이 175.5㎝이다. 비석의 앞면 중앙에 ‘도순상국권공돈인영세불망비(都巡相國權公敦仁永世不忘碑)’라고 기록되었고, 왼쪽에는 ‘군수오공하철(郡守吳公夏哲)’이, 오른쪽엔 ‘수사윤공영배(水使尹公永培)’가 기록되어 있다. 앞면 아래쪽에 ‘다만 잡다한 부역의 폐해를 일체 감면하고 제거하였으니 그 은혜와 덕은 산과 같이 높고 바다와 같이 넓다(祗與雜役 一切?除 其恩其德 如山如海)’라고 새겨져 있다. 뒷면에는 ‘이방영리 윤성빈(吏房營吏 尹誠彬), 형방영리 신유정(刑房營吏 申維禎), 좌막 윤협시(佐幕 尹?時), 지색 서유곤(紙色 徐有坤), 수이방 이인오(水吏房 李仁五), 지창색 김상곤(紙倉色 金相坤), 좌수 최제석(座首 崔齊碩), 이방 정문주(吏房 鄭文周)’ 등의 이름이 새겨져 있다. 측면에도 비문이 있으나 마모가 심해 판독하기 어렵다.

<조선왕조실록>에 따른 권돈인의 연보를 보면 “1835년(헌종 1) 2월에 형조판서, 12월에 진하겸사은정사(進賀兼謝恩正使), 1836년 10월에 한성판윤, 1837년 7월에 병조판서, 1838년에 5월 경상감사, 1839년 4월 한성판윤, 7월엔 이조판서, 1840년 7월 형조판서, 1841년 1월 이조판서, 7월 공조판서, 1843년 4월 우의정, 10월 좌의정, 1845년(헌종 11) 11월 영의정에 올랐다.”고 돼 있다.

권돈인의 비석을 보면, 권돈인의 직책은 경상남도순찰사이다. 순찰사 권돈인이 양산 통도사를 양산군수와 수군절도사와 함께 방문하여 여러 잡역들을 면제해 준 데 대한 감사의 뜻으로 세운 것임을 알 수 있다. 또 통도사 성보박물관에는 1838년(헌종 4) 경상도 감영에서 통도사에 잡역을 혁파해 준다고 발급한 문서인 “양산군통도사지역혁파급각양잡역존감절목”이 있다. 통도사에 부과된 지역(紙役)과 각종 잡역(雜役)의 부역이승도(僧徒)가 붕괴되고 절이 폐사될지도 모른다는 어려움을 호소한 통도사에 대해 도순찰사(都巡察使)가 천년고찰임을 감안하여 과도한 부역을 감해주고 일부만 남겨 지속하게 한다는 내용이다. 감면된 내용을 살펴보면, 백지(白紙), 홍장지(紅壯紙), 유지(油紙) 등 다양한 종이와 관모 및 신발 등의 의복류와 쌀과 메주, 산나물 등의 곡식류도 포함되어 있다. 그리고 1842년에 제작된 “덕암대사잡역혁파유공기현판”이 있다. 양산군수 오하철은 1837~39년까지 2년 동안 부임했다. 이를 종합해보면 통도사의 종이부역 혁파는 1838년 권돈인이 경상도 관찰사로 있을 때 일이다.

머리 기르고 덕암장 스님이 서울에 가서 만난 사람은 영의정(1845~1851년)이 아닌 한성판윤이나 판서인 권돈인이었을 것이다. 권돈인을 만나 스님이 하소연을 하고 이것을 들은 권돈인이 직접 경상감사로 약 1년간(1838년 5월~1839년 4월) 있으면서 통도사의 종이부역을 비롯한 각종 잡역을 혁파해준 것이다. 조용헌의 <통도유사>는 자신이 고백했듯이 사기체가 아닌 유사체이다. 유사(遺事)이기에 그는 통도사에 대한 고증이 다소 부족한 점이 있다. 단지 구전을 사실로 받아 적은 탓이다. 따라서 덕암장 혜경 스님이 서울에 가서 만난 권돈인은 “훗날 영의정이 된 권돈인”으로 수정되어야 한다.

또 통도사에 전해오는 이야기. 통영에 권돈인이 경상감사(관찰사)로 내려오자 초청받은 혜경 스님이 보무도 당당하게 관가의 솟을대문 어간문(중앙문)을 열고 들어갔다고 한다. 스님이 어간을 통과했으니 그 소문이 전국으로, 종국에는 조정에까지 퍼졌다. 관찰사를 문책하니 권 대감이 답하기를 “내가 나왔다. 내가 들어갔다. 그리고 그 뒤에 누가 따라왔는지 나는 모른다.”는 선문답 같은 답을 했다고 한다. 아무튼 권돈인과 혜경 스님 모두 대단한 사람임이 분명하다.

영의정 권돈인 해장보각에 글씨를 남기고

훗날 통도사에 이재 권돈인(彛齋 權敦仁)은 자신의 필적을 남긴다. 바로 1851년 국화가 만발한 가을에 쓴 해장보각 편액과 주련이다. 1851년에 그가 유배를 가고 귀양지에서 죽으니 그의 마지막 유작일수도 있다. 해장보각은 불경을 보관한 도서관이다. 자장율사는 중국에서 최초로 불경을 가져온 스님이다. 스님의 진영을 모셔놓고 있어 개산조당(開山祖堂)이라고도 한다.

寶臧聚玉函軸 보물 같은 경전을 옥함에 두루마리로 모셨으니,

集西域譯東土 서역에서 모아서 동토에서 번역했네.

鬼神護龍天欽 귀신이 지키고 천룡이 흠모하니,

標月指渡海筏 달을 가리키는 지표요, 고해를 건너는 뗏목이라.

그런데 권돈인이 당시 통도사에서 만난 사람은 덕암당 혜경 스님만이 아니었다. 성담 의전(聖潭倚琠 ?~1854) 스님도 있었다. <동사열전> 등을 종합해보면, 성담스님은 통도사에 설송 문중의 세거를 형성한 응암 희유(凝庵禧有)의 5세손이자 청담 준일(淸潭俊一)의 제자이다. 스님은 어려서부터 학문을 좋아해 불경뿐만 아니라 유교와 도교의 경전까지 두루 읽었다. 영호남의 이름난 강백과 선지식들을 찾아다니며 가르침을 얻어 수행과 학업에 정진한 결과 그의 명성은 곧 널리 알려지게 되었다. 사명대사의 법맥을 이어 백파 긍선(白坡亘璇, 1767~1852), 초의 의순(草衣意恂, 1786~1866)과 같은 당대 고승들과 어깨를 나란히 하는 고승이 되었다. 그는 여러 스님 진영의 찬문을 지어 문장도 뛰어나 글로써 문인을 감동시킨 대강백이었다. 그는 통도사 지역혁파에 공을 세운 “덕암대사잡역혁파유공기현판”(1842)을 쓰기도 했다. 당대의 내로라하는 문인과 교류하였는데, 그중에 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁)과 추사(秋史) 김정희(金正喜)가 있었다.

서화의 친구인 권돈인과 추사 김정희

알다시피 권돈인과 김정희는 둘도 없는 친구였다. 막역한 친구였던 김정희(金正喜, 1786~1856)는 권돈인에 대해 ‘뜻과 생각이 뛰어나다’고 평한 바 있다. 그는 학문뿐 아니라 예술에도 높은 경지를 이루었는데, 예서 글씨에 관해서는 ‘동국(東國)에 일찍이 없었던 신합(神合)의 경지’라는 극찬을 받았다.

유흥준은 둘 사이를 다음과 같이 평하고 있다. “추사의 그림자 같은 벗은 권돈인이었다. 권돈인은 추사보다 세 살 위였지만 가장 막역하게 지낸 벗으로, 무수한 편지와 시.서.화를 주고받으며 화답(和答)하고 합작(合作)하고 합평(合評)했다. 만년에 함께 귀양을 떠나 유배에서 풀린 다음에는 서로 말년의 외로움을 의지했으며 글씨 또한 비슷했다. 학예로 말하면 추사가 항상 권돈인에게 베푸는 입장이었지만, 세상사와 인간적인 일에서는 추사가 권돈인에게 도움을 받으며 감사하는 처지였다. 권돈인과는 중년 이후, 특히 노년에 가까웠고 장년 시절엔 특별한 교유의 흔적이 보이지 않는다.”(유흥준, <추사 김정희-산은 높고 바다는 깊네희>, ㈜창비, 2018. 110쪽)

추사 김정희가 초의 선사에게 보낸 편지가 38통이고, 권돈인에게 보낸 편지가 35통이니, 이 두 사람 사이가 얼마나 막역한지를 알만하다. 두 사람의 친밀함을 보여주는 대표적인 작품이 ‘세한도(歲寒圖)’이다. 추사는 이재의 세한도에 대해 다음과 같이 발문을 썼다.

“그림의 의미가 이 정도는 되어야 형사(形似) 너머에 있는 자기 마음을 표현했다 할 것이다. 이 뜻은 옛날의 명가(名家)라 해도 제대로 아는 사람은 아주 적을 것이다. 공의 시(詩)만이, 송나라 시인 반랑(潘?)보다 뛰어난 것이 아니라 그림 또한 그렇다. 완당 김정희 쓰다.(畵意如此而後, 爲形似之外, 此意雖, 古名家得之者絶少, 公之詩不拘於?工畵亦然. 阮堂.)”

성담의전의 진영에 글을 남긴 권돈인과 김정희

권돈인은 성담 의전 스님의 요청에 따라 1852년 초봄에 도암 우신(度庵宇伸, 1801~1823 활동) 선사를 위해 영찬을 짓기도 했다. 성담의전 스님과 권돈인, 김정희의 관계를 가장 잘 알려주는 것이 바로 성담 스님의 찬문이다. 먼저 권돈인은 스님의 입적 후 진영에 다음과 같은 기문과 헌시를 직접 쓰고, 끝에 ‘우랑(又?)’, ‘이재(彛齋)’라는 자신의 호를 낙관했다. 드문 일이다.

“성담 스님은 나와 세속의 경지에서 함께 노닐었다. 잔잔한 연못처럼 참선에 몰두하는가 하면, 부처님의 뜻을 잘 좇아 내전(內典, 불경)도 명철히 익혔다. 시인들과 잘 어울렸고 나는 불가에 의탁하여 스님과 우의를 쌓았다. 작년 내가 있는 여차석실(如此石室)을 찾아와 며칠 머문 적이 있었다. 그 때 올 봄에 다시 만날 것을 서로 약속하였건만 지금 그 스승인 정허(靜虛)로부터 작년 12월 3일에 입적했다는 소식을 들었다. 입적하기 며칠 전에 영축산 고개가 사흘 동안 울었고 또 금강계단에는 닷새 동안 방광이 있었다고 한다. 여러 학인 스님들은 곧바로 진영을 그려 스님의 도를 전하려 하였고, 이에 나한테 글을 부탁한 것이다. 나 역시 늙었다. 스스로 이제 생사의 번뇌와 함께 모든 허물도 다하였다고 생각하였지만, 스님의 입적 소식을 듣고 보니 새삼 절절히 슬픈 마음이 인다(聖潭師 從余於丹乙廣陵之間 師凝靜淵? 深契佛指 明習內典 出入詩家 余託以空門友誼 去年委訪於如此石室 留數日泊 約以今春又相逢 今其師靜處書來 去年臘月三日 聖潭示寂 前幾日 寺之山靈鷲三日鳴 戒壇又五日放光 諸學人 卽寫其影 以傳其道 屬余一言 余且老 自請死生煩惱諸漏已盡 特亦有切悲者存).”

또 헌시를 덧붙였다.

謂師是影不是? 스님의 진영은 참모습이 아니다.

三十二相皆空相 삼십이상이 모두 공한 모습이다.

而謂非空卽是? 그렇다고 공이 곧 진실인 것은 아니다.

師何不演經說典 스님은 어찌 경전을 강연하지 않으시는가?

如丹乙邦廣陵口 단을의 변방과 광릉의 입구에서와 같이

揚眉吐古露兩? 눈썹을 올리고 숨을 토해내며 양 팔꿈치를 걷고서는

無量無數說方便 한량없는 방편을 말하고

?我無上正等覺 우리에게 무상법문을 보이셨는데.

是相不相影不影 이 모습은 모습이 아니요 진영은 진영이 아니다

是師平等?相印 이는 스님의 평등실상인이고

放戒壇光鷲山鳴 계단이 광명을 놓고 영취산이 우는 것은

是師無餘涅槃時 스님의 무여열반인 때이다.

潭空水定了常寂 연못은 공하여 물이 잔잔해 항상 고요하니

師如是又出三昧 스님은 이렇게 또 삼매에 들었다 나온다.

추사는 이재가 소개해준 성담 스님을 만난 후 다음과 같이 편지를 보낸다. “일전에 영남의 승려 성담이 그대의 소개를 받고 나를 찾아와 무료하고 우울한 일상에서 다행히 며칠을 그와 함께 보냈소. 그대의 주위에서 온 사람이라 그런지 확실히 남보다 뛰어난 데가 있더군요.” 추사도 성담 스님이 마음에 들었다. 그래서 추사 70세 때 헌시를 짓는다. 통도사에 현판(懸板)으로만 전해져온 ‘성담상게(聖潭像偈)’, 곧 ‘성담 스님의 상(진영)에 대한 게송’이다.

“얼굴엔 달이 가득하고 머리엔 꽃이 피었네. 아아! 성담 스님이 바로 이 그림 속에 있으니 이로써 내 슬픈 마음 달래리. 대비의 모습이 바로 이러할지니, 문자와 반야가 서로 당겨 빛을 뿜는구나!(面門月滿 頂輪花現 噫? 聖師 宛其在? 可以塞 老淸之悲歟 是大悲相歟 文字般若 互攝發光)”

통도사에 있는 추사 김정희의 글씨

통도사 역사를 간직한 통도사 부도원에는 지역혁파로 인해 통도사를 부흥하게 한 덕암당 혜경 스님, 지역혁파를 한 이재 권돈인의 불망비가 있다. 그리고 그들의 삶을 공유한 성담의전 스님과 김정희의 흔적이 있다. 통도사에는 추사 김정희의 글씨가 몇 점 있다. 통도사의 “탑광실(塔光室)”, “노곡소축(老谷小築)”, “산호벽수(珊瑚碧樹)”, “일로향각(一爐香閣)” 등과 극락암의 “무량수각(無量壽閣)”, “호쾌대활(好快大活)”, 사명암의 “대몽각(大夢覺)”, “일화오엽루(一花五葉樓)” 등이 그것이다.

호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남기고 나무는 죽어서 종이를 남긴다고 하였다. 종이 부역으로 인해 사찰의 닥나무는 뿌리 채 뽑히고 종이 뜨는 기술은 단절되고 말았다. 과도한 부역은 호환마마보다 무서운 것이다.

글. 사진 : 이병길 (영남알프스교사, 시인)

안동 김씨 세도정치로 삼정문란 극심 시기

조선시대 예송논쟁 탓 수많은 인재 희생돼

영의정 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁·1783~1859)은 1851년(철종 2) 순흥(현 경북 영주시 순흥면)으로 유배되었다가, 1859년(철종 10) 연산(현 충남 논산)으로 이배된 후 유배지에서 77세로 세상을 버렸다. 유배생활을 시작한지 햇수로 9년 만이다.

조선 제25대 왕인 철종(재위 1849~1863)에 대해 간략하게 살펴보겠다. 그는 1844년(헌종 10) 형 회평군 명(明)의 옥사(獄事)로 가족과 함께 강화에 유배되었다가, 1849년 대왕대비 순원왕후(순조비)의 명으로 궁중에 들어와 덕완군에 책봉되었으며, 1849년 19세로 헌종의 뒤를 이어 즉위하였다. 즉위 후 대왕대비 김씨가 수렴청정을 하였으며, 1851년 대왕대비의 근친인 안동 김씨 김문근의 딸을 왕비를 삼았다. 1852년부터 친정(親政·임금이 직접 정치를 행함)을 시작했으나 정치에 어둡고 외척인 안동 김씨 일파의 전횡으로 삼정의 문란이 극심해졌다. 김문근은 국구(國舅·임금의 장인)로서 정권을 장악해 안동 김씨의 세도정치가 절정에 달하였다.영의정 김창집의 대손인 김조순(1765∼1832)의 딸이 순조비가 되면서 안동 김씨의 김달순·문순·희순·유근·교근 등 일족이 정승·판서를 독차지하게 되었다.

철종의 증조뻘인 진종의 묘 이전 문제가 기록된 습재 이직신의 [습재집]. 출처=한국학중앙연구원.

여하튼 현직에 있던 영의정이 귀양을 가는 경우가 그리 흔한 일은 아니었다. 유배형은 조선 시대에 오형(五刑) 가운데 사형 다음으로 무거운 형벌이다. 영의정은 조선시대 최고의 중앙관직으로 일인지하만인지상(一人之下萬人之上)의 중요한 직책이다. 그런 현직 영의정이 어떠한 일로 귀양을 가게 됐으며, 귀양지에서 죽을 만큼 큰 죄를 지었던 것일까? 그리고 권돈인 그는 누구인지 살펴보도록 하겠다.

권돈인은 1813년(순조 13) 증광 문과에 급제한 후 이조 판서·우의정·좌의정 등을 역임한 뒤 1845년(헌종 11) 영의정에 오른 문신이다. 그런 그는 1851년 철종의 증조인 진종(眞宗)을 추존할 때 조천례(祧遷禮)에 관한 주장으로 말미암아 파직된 뒤 유배를 가게 됐다. 그러면 조천례가 무엇인지 알아보자. 조천례는 철종의 조카뻘인 헌종(재위 1834∼1849)의 후사(승계자)가 된 상태에서 ‘진종’의 묘를 왕통의 순서에 따라 천묘(遷墓·무덤을 다른 곳으로 옮김)해야 하는지에 대한 문제이다. 이를 요약하자면 다음과 같다. 습재 이직신(일명 이소응·1852~1930)이 이항로의 직계제자인 성재 유중교(1832~1893)의 행장에 실린 내용을 자신의 『습재집』에 정리해둔 내용이다.

예서체를 잘 썼던 권돈인의 간찰. 출처=성균관대박물관.

태조묘를 제외하면 4묘가 종묘에 배치될 수 있는데, 철종에게 친속관계·혈연논리로만 따지면 철종에게 진종은 증조부 뻘이어서 천묘대상은 아니다. 친족으로서 의무를 다해야 할 입장, 그리고 철종이 헌종의 후사라는 왕통계승의 공적인 관계(왕은 친속보다는 의리를 우선해야만 함)로만 파악한다면 진종의 묘는 옮겨져야만 한다. 이 문제를 어떻게 처리해야 하는지가 문제되었다.

이에 대신과 유신들이 모두 조천하는 것이 합당하다고 함에도 여전히 권돈인은 조천이 부당하다고 말했다. 결국 묘를 옮기는 게 타당하다는 의견이 받아들여져, 반대를 했던 권돈인은 귀양을 가게 된 것이다. 당파의 회오리바람에 몰린 것으로 추정된다.

권돈인에 대해 조금 더 이야기를 하자면 그는 추사 김정희와 친분이 아주 두터웠다. 그리하여 추사가 제주 유배를 마치고 돌아왔는데, 3년 후인 1851년 친구인 영의정 권돈인의 일에 연루되어 또다시 함경도 북청으로 유배되었다가 2년 만에 풀려났다.

권돈인은 추사보다 세 살 위였는데, 서첩을 합벽(合璧)하거나 서로 그림을 주고받는 등 돈독한 우정을 자랑했다. 추사는 권돈인에게 〈묵란〉을 그려주었고, 제주로 귀양 가면서 그려준 고양이 그림인 〈모질(耄耋)〉이 잘 알려져 있다. 모질은 수도청 경찰국장을 지낸 장택상 소장품이었는데, 6·25때 불타 없어졌다. 사진은 남아있다.

권돈인은 서화에 능하였으며, 특히 예서체로 이름을 날렸던 인물이었다. 그는 추사의 <세한도>와 비슷한 시기에 <세한도>를 그렸는데, 추사의 그것에 가려져 덜 알려져 있다. 권돈인의 세한도 제목 서체는 추사의 솜씨로 알려져 있어, 두 사람의 합작도로 평가받고 있다.

권돈인의 세한도. 출처=국립중앙박물관.

권돈인의 세한도는 그가 순흥 합도동(현 동촌 조개섬)에 귀양살이 할 때 소수서원 학자수림을 보고 세한도를 그린 것으로 알려져 있다. 추사의 세한도가 먼저 그려졌는지, 권돈인이 먼저 그렸는지에 대한 논란이 많다.

진종 조천례를 넓은 의미의 예송논쟁으로 해석할 수 있을 것이다. 지금 시대에 생각하면 조선시대의 예송논쟁은 허망한 일이었다. 그로 인해 많은 인재들이 희생되지 않았던가. 대표적인 예송논쟁이 현종 때 인조의 계비의 상례문제를 둘러싸고 남인과 서인이 두 차례에 걸쳐 대립한 사건이다. 현종 때 논쟁이 된 주제는 “왕이나 왕비가 죽었을 때, 어머니나 시어머니인 대비가 상복을 얼마 동안 입는 것이 알맞은가?”였다.

<고전인문학자 massjo@hanmail.net>

출처 : 인저리타임(http://www.injurytime.kr)

이재 권돈인 작 (詩 : 백로야 놀래지 마라)

백로(白鷺)야 놀래지 마라 너 잡을 내 아니다.

성상(聖上)이 날 버리니 갈 데 없어 왔단다.

이제야 공명(功名)을 잊고 너와 같이 살리라.

※ 철종 때 영의정이었던 ‘이재’가 당파의 회오리바람에 몰려 이곳 順興 蛤島洞(현, 동촌 조개섬)에 귀양와 9년간 유배살이 할 때, 적소(謫所)인 조개섬(蛤島洞)에서 날마다 소수서원과 송학산(松鶴山) 그리고 학다리(鶴橋)와 99칸 양반댁을 오갈때, 해오라기 백로가 흥주벌의 논(畓)과 솔(松)을 번갈아 오르내리면서 노니는 장면을 보고 지은 시. 그가 소수서원 학자수림을 보고 다시 영감을 받아 세한도(歲寒圖) 한 폭을 그렸다. 이것을 탐라도에 유배살이하던 친구 추사(秋史) 김정희에게 인편으로 보내 발문을 받아오게 한 것이 지금 서울 용산 국립박물관에 전시중이며, 추사도 이재의 작품을 참고하여 그 무렵 탐라도(제주도)에서 세한도를 남기게 된다.

이재 권돈인의 세한도(순흥도호부 유배 중 작품) 국립중앙박물관 소장

완당 김정희선생의 세한도(탐라도 유배 중 작품) 손 ㅇㅇ 소장

소수서원 학예연구사 박석홍 선생의 블로그에서 발췌

권돈인의 세한도 뒷편에는 우란의 제발과 완당의 발문이 있다.

권돈인의 제발 내용

因以歲寒三双圖(인이세한삼쌍도)一幅以實詩言(일폭이실시언) 우랑(又랑)

세한 삼우도 한 폭에 시의를 담았다. -- 우란--

김정희의 발문 내용

畵意如此而後(화의여차이후) 爲形似之外(위형사지외) 此意雖(차의수)

古名家得之者絶小(고명가득지자절소)

公之詩不拘於랑工畵亦然(공지시불구어랑공화역연) 阮堂(완당)

그림의 의미가 이 정도는 되어야 형사 너머에 있는

자기 마음을 표현했다 할 것이다.

이 뜻은 옛날의 명가라 해도 제대로 아는 사람은 아주 적을 것이다.

공의 시만 반랑보다 뛰어난 것이 아니라 그림 또한 그렇다. --완당--

추사에게 금란지교인..이재 권돈인.

(백봉서예학원에서 글을 옮김)

이재 권돈인과 평생 금란지교....

사람의 일생은 여러 가지 인과관계로 점철된다. 따라서 행복한 삶이란 것은 바로 원만한 인간관계를 전제로 하지 않으면 안된다. 그런데 그렇게 중요한 인간관계가 대부분은 자기 뜻대로 맺어지는 것이 아니다. 혈연(血緣)이나 지연(地緣), 학연(學緣) 등이 작용해 자신의 의사와 무관하게 맺어지기 때문이다.

그러나 그중 친구관계만은 자기 의사로 결정한다. 마음이 맞아야만 친구가 될 수 있기 때문이다. 그런데 변화무쌍한 마음이 평생 한결 같이 서로 맞는다는 것이 그리 쉽지만은 않다. 평생지기를 얻는다는 것이 어려운 일중의 어려운 일이 되는 이유다. 그래서 경전(經傳)에서조차 이를 높이 평가했으니 <주역(周易)> 계사(繫辭) 상(上)에서 “두 사람이 마음을 같이하면 그 날카로움이 쇠를 자르고, 마음을 같이하는 말은 그 향기가 난과 같다.(二人同心 其利斷金 同心之言 其臭如蘭)” 했다.

그래서 한 마음으로 끝까지 변치 않는 우정을 ‘금란지교(金蘭之交)’라 한다. 이런 금란지교는 역사 기록에서 찾아도 손꼽을 만큼 희귀한 예인데 추사는 이런 금란지교를 맺은 지기지우(知己之友, 서로 자기를 알아주는 친구)가 있었다. 바로 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁, 1783~1859)이었다. 이재는 율곡학파의 제4대 수장이던 수암(遂庵) 권상하(權尙夏, 1641~1721)의 5대손으로 영의정을 지냈는데 추사보다 3세 연상이었다. 추사와 이재가 언제부터 서로 친교를 허락했는지 분명치 않지만 늦어도 추사가 문과에 급제하는 순조 19년(1819) 경이라 생각된다. 이때 추사는 34세의 청년이었으나 문명을 날리면서 청나라 학예계를 벌써 10년동안이나 주름잡고 있었고, 이재 역시 37세의 청년으로 동지사(冬至使) 서장관이 되어 이 해에 연경에 가게 된다. 4월 25일 문과에 급제한 추사는 10월 24일 동지사로 떠나는 또래 선배인 이재를 연경의 사우(師友)들에게 소개했던 듯하다.

이재는 사행길에서 추사의 천재적인 선진성과 놀라운 국제적 위상을 실감하고 돌아와 진정으로 추사에게 마음을 열기 시작했던 모양이다. 그래서 순조 22년(1822) 임오 12월 29일 이재가 갑산(甲山)으로 귀양갔다 다음해 4월에 돌아오면서 지어 온 <허천소초(虛川小草)>라는 시고(詩稿)를 규장각 대교(정8품)로 있는 추사에게 제일 먼저 보였고 추사는 이에 발문을 붙여 허천이 어떤 곳인지 역사지리적으로 고증하면서 그곳에서 시고를 남겨온 일에 경의와 공감을 표시한다.

그 원문이 <완당선생전집(阮堂先生全集)> 권6에 <제권수찬돈인 이재 허천기적 시권후>라는 제목으로 실려 있는데 진적(眞蹟)은 간송미술관에 소장돼 있고 이재의 재발(再跋)도 합책돼 있다.

추사의 발문은 추사가 38세 때인 순조23년(1823) 계미 9월에 썼고 이재의 재발은 이재가 76세 되던 철종 9년(1858) 무오 11월에 썼는데 두 글씨체가 거의 똑같아 구분하기 힘들 정도다. 3년 연상의 친구였던 이재가 추사체를 평생 따라 썼던 사실을 확인해 주는 분명한 증거다. 그 내용 중 일부를 옮겨 보면 다음과 같다.

<허천은 예전의 속빈로(速頻路)니 삼수(三水)의 하나다. <금사(金史)> 본기(本紀)에서 말하기를 ‘도문강(徒門江) 이서의 혼탄(渾?), 성현(星顯), 잔준(?蠢), 삼수(三水, 3개의 시내) 이북의 한전(閒田)으로 갈뢰로(曷賴路)의 여러 모극(謀克, 금나라 군제로 25인을 1모극으로 삼았다.)에게 준다’고 했다. 갈뢰로는 지금 함흥이다. 혼탄, 성현, 잔준이 삼수가 되므로 삼수의 칭호는 이로 말미암았다.(중략)

금년 봄에 홍문관 수찬 권돈인 이재가 예(禮)를 의논하다 임금의 뜻에 거슬려 갑산에 귀양갔다가 지난 4월에 은혜를 입어 돌아왔는데 그 풍토와 민물(民物)을 매우 자세하게 적어 기술했다. 동명성왕이나 발해의 일과 같은 것은 이제 이미 모두 아득하다 하겠으나 이곳은 실로 오국성(五國城)과 응로성(鷹路城)의 목구명이고 글안과 여진이 백 번 싸우던 땅이다. 경조(景祖)와 목종(穆宗)의 유적을 아직도 거슬러 오를 수 있으니 도롱고(徒籠古)와 흘석열(訖石烈)의 경계도 또한 가히 좇아서 구할 수 있을까(중략)

아아! 뒤에 보는 사람이 그 세대를 논하면서 그 사람을 알터이니 얼마나 수찬의 영광이고 우리들의 수치겠는가. 아아! 벗으로 사귀는 아우 김정희가 난대(蘭臺, 규장각)에서 치달려 쓰다. 가을비 내리는 밤에 시각은 4고(鼓, 새벽 2시경)가 지났고 등불은 심지 하나가 특별히 길다.>

이재 권돈인의 재발 내용은 이렇다.

<내가 임오년(1822) 섣달 그믐에 엄한 왕지를 엎드려 받들고 갑산으로 귀양갔다가 다음 해 4월에 은혜로 돌아왔는데 다니면서 읊은 작은 초고를 가지고 있었다. 추사는 그 때 난대(蘭臺) 비직(秘直), 대교(待敎)으로 있었는데, 가져다가 품평하며 훑어보고 권말에 소지(小識)를 써 놓더니 이제 벌써 36년이 되었다. 오래도록 먼지더미에 던져두어 지난 해(1857) 여름 추사 유문(遺文, 남긴 글)을 수습할 때도 이것은 빠져서 검사해 들이지 못했다.

이제 묵은 책 광주리에서 우연히 찾아냈는데 좀도 먹지 않고 수적(手蹟, 손자국, 손수 남긴 글씨)이 그대로다, 아아 물건만 남고 사람은 갔으니 어찌 천고(千古)에 있는 슬픈일이라 하지 않을 수 있으랴! 이것이 불가불 문자로 전하지 않을 수 없는 이유다. 이 때 경덕(景德, 추사의 양자 상무(商懋)의 자)이 우연히 소첩(小帖)에 글을 구함으로 여기에 한 통을 써서 돌려주니 반드시 전고(全稿)에 끼워 넣고 첩은 곧 책상자에 거두어 두며 <허천소초발(虛川小草跋)>로 제목을 삼는 것이 좋을 듯하다. 무오(1858) 중동(仲冬, 11월)에 권돈인이 쓰다>

평생 동심지우(同心之友)로 뜻을 함께하며 서로를 아끼고 위해주며 못잊어 하던 두 사람의 극진한 우정을 일거에 확인 할 수 있는 내용들이다.

이들은 좋아하는 것도 서로 같았고 싫어하는 것도 서로 같았으며 옳고 그른 판단도 기준을 같이 했다. 그래서 좋은 것을 보면 함께 좋아하고자 노력했고 고난에 처하면 이도 함게 나누고자 백방으로 주선하여 위로하며 살았다.

그래서 추사가 척족세도 다툼 속에서 자신들의 모주(謀主)로 지목돼 사지에 몰렸을 때 이재가 혼신의 힘을 기울여 추사를 죽음에서 구해냈고 추사가 제주도로 유배간 다음에는 그의 건강과 학문예술을 지켜내기 위해 음식 약재와 더불어 서책 서화 등을 편이 닿는 대로 끊임없이 보내준다. 뿐만 아니라 새로 구입한 중국서화에 대한 감식 품평을 청하기도 하고 글씨를 써 보내도록 끊임없이 요구하여 추사체가 더욱 빛을 발하며 상승의 경지에 오르도록 했다.

그래서 헌종은 추사 글씨에 매료돼 왕궁의 편액과 주련 글씨를 추사 일색으로 바꿔갈 정도였다. 추사는 이재의 극진한 우정에 힘입어 갖은 투정을 편지에 담아 풀어내며 추사체 완성에 매진해 가는데 그런 정황을 <완당선생전집> 권3에 실린 33통의 편지글 속에서 대강 짐작할 수 있다.

그러나 추사는 이재에게 투정만 부린 것은 아니다. 백설이 뒤덮힌 설원처럼 피어난 수선화를 보고 이재와 함께 보지 못하는 것을 한탄했고, 굵기가 한주먹에서 두 주먹 되는 둥치를 자르면 꿀물보다 더 달고 시원한 감로수(甘露水)가 폭포처럼 솟구쳐 나와 큰 병 하나를 가득 채우는 감로수를 한라산에서 찾아내고 이재에게 보낼 수 없음을 안타까워한다. 그런 내용들을 일부만 소개해 보겠다.

<가을과 겨울 사이에 높으신 몸은 백복이 깃드셨습니까? 몸을 돌려 북두성을 바라보니 바다와 하늘만 아득할 뿐, 눈이 다하고 넋이 끊어져서 다만 머리를 조아려 빌 뿐입니다. 행동에서 선인을 욕되게 하는 것보다 더 추한것이 없었고 그 다음은 나무에 꿰어 회초리를 맞는 욕을 당하는 고통인데 두 가지를 다 당했습니다. 40여일동안 이와 같이 참혹하게 당한 일이 고금의 어느 곳엔들 어찌 있을 수 있겠습니까?(중략)

27일에 처음 배에 오르니 아침은 자못 편안했는데 한낮 바람(午風)이 자못 맹렬하고 예리해 배가 물결에 따르니 모두 어쩔 줄 몰라 어지러이 구르고 쓰러졌으나 뱃머리에 홀로 해 한 동안 정좌하자 아무 일 없었습니다. 하늘과 바다를 생각밖에 두니 그랬던가요. 해뜨면서 배를 띄웠는데 석양에 물가에 닿았으니 이처럼 짧은 시간은 예측할 수 없었습니다.

제주도 사람으로 북선이 날라서 건너왔다고 생각하지 않는 이가 없었답니다. 왕의 신령스러움이 미치지 않는 바가 없을 뿐입니다. 초하룻날에 대정에 이르러 한 군교(軍校)의 집을 얻어 곁방사는데 겨우 울타리 밑으로 밥을 날라 올 수 있으나 분수에 역시 지나칩니다. 이 이후에 어찌 지내야할 지 모르겠습니다.(완당선생전집 권3, 권이재 돈인에게 4)>

<이 못난 사람은 학질이 석달 됐으나 의약으로 치료할 수 없음으로 한기(寒氣)와 열기(熱氣)가 침노하는 대로 맡겨두니 벌써 80여일이 지났습니다. 진기(眞氣)와 원기(元氣)가 점점 줄어 남은 게 없고 식보(食補)와 약보(藥補)는 모두 의논할 수 없으니 살집이 죄다 빠져 의자에도 앉을 수 없습니다. 이에 꽁무니는 부스럼이 생기려 하는데 이러고서야 어찌 오랠 수 있겠습니까.

거듭해서 벌레와 뱀이 따라다니며 괴롭히니 반자나 되는 지네와 손바닥만한 거미가 잠자리를 횡행하고 처마 끝의 새끼 품은 참새는 날마다 뱀을 경계합니다. 모두 북쪽 땅에 서는 보지 못하던 바입니다. 5월 그믐께 비바람 하나가 크게 쳐들어 온 것을 겪었는데 기왓장과 돌이 공중에서 날아디니며 춤추고 큰 나무가 뿌리채 뽑혀 넘어지고 바다 물결은 시커멓게 곤두섰습니다. 그런 중에 벼락을 치니 사람들은 모두 무릎에 머리를 묻거나 서로 끌어안고 목숨을 보전하지 못할 듯 했습니다. 이곳 사람들은 갑인년(1784) 대풍이후로 48년만에 처음 있는 일이라 합니다(중략)

그러나 한라산을 둘러싼 4백리 사이에 감귤(柑橘)나무와 등자(橙子)나무, 유자(柚子)나무가 아름답고 진기하다는 것은 사람마다 같이 아는 것이지만 이외에도 기이한 나무와 이름난 풀들이 푸르름을 서로 자랑하는데 거의 모두 겨울에도 푸르릅니다. 모두 이름을 알 수 없는데 나무하거나 짐승 기르는 것을 금하지 않으니 심히 아깝습니다. 만약 지팡이 짚고 나막신 신고 곳곳을 찾아다니며 채집하게 한다면 반드시 기이한 경관과 소문이 있을 터이나 이 울타리 속 생활을 돌아보건대 어떻게 이에 미치겠습니까?

수선화(水仙花)는 과연 천하의 구경거리입니다. 강절(江折, 강소성, 절강성) 이남은 어떤지 모르겠으나 이곳에서는 마을마다 촌마다 촌척(寸尺)의 토지라도 수선화 없는곳이 없습니다. 꽃모양도 메우 크고 한 대에 많으면 수십 송이에 이르고 8,9송이나 5,6송이는 모두 그렇지 않은 것이 없습니다.

그 개화는 정월 그믐과 2월 초인데 3월에 이르러서는 산과 들밭두둑 사이에 흰구름처럼 널리고 흰눈처럼 뒤덮이니 제가 사는 집의 문 동쪽과 서쪽도 모두 그렇지 않은 곳이 없습니다. 이 구덩이 속의 초최한 모습을 돌아보건대 어찌 이에 미칠 수 있겠습니까만 만약 눈을 감았다면 허거니와 눈을 뜨면 무득 눈에 가득 들어오니 어떻게 눈을 가려 끊어 내겠습니까.

이곳 사람들은 귀한 줄도 모릅니다. 소와 말이 뜯어 먹고 또 쫓아다니며 밟으며 또 그것이 부리밭에 많이 나므로 마을 장정이나 아이들이 한결같이 캐버리는데 캐버려도 오히려 살아남으로 또 이를 원수 보듯이 합니다. 물건이 그 곳을 얻지 못함이 이와 같음도 있습 니다. 또 한 종류의 겹꽃도 있는데 처음 막 피어날 때는 국화의 청룡수(靑龍鬚)와 같아 서울에서 보는 바와 같은 겹꽃과는 크게 다르니 곧 한가지 기이한 품종입니다.

가을 끝 겨울 초에 그 큰 뿌리인 것을 가만히 골라 보내드리려 하는데 그 때 편 닿는 것이 늦지는 않을지 모르겠습니다. 굴자(屈子, 굴원, 전국시대 초나라의 충신)가 이른바 “옛 사람에 미치지 못하니 누구와 더불어 방초(芳草)를 즐길까”라는 것인데 불행히 그에 가깝군요. 스치는 것마다 처량하게 느껴지니 더욱 눈물을 금할 수 없습니다.

첫 편지는 귀양지인 제주도 대정에 도착하기까지 겪었던 천신만고(千辛萬苦)를 하소연한 내용이다. 영조의 외현손으로 태어나 부귀와 총명으로 만인의 칭찬과 존경만을 받고 살아온 추사가 사지로 몰려 갖은 악형을 다 당하고 겨우 사형에서 한 등급 낮춰 제주도 귀양길에 올랐는데 9월 27일 아침 날씨가 평온해서 해남에서 배를 띄웠더니 정오 바람이 맹렬히 일어 해질녘에 제주해안에 당도했다.

큰 바다에서 배를 타본 경험이 있을리 없는 추사니 그 공포가 어떠했을지 짐작이 가능한데 뱃머리에 꼿꼿이 앉아 미동도 하지 않았다 하니 평생 연마한 학예로 생사 대결을 벌였던 모양이다.

하늘도 바다도 추사의 학문과 예술에 감동했던듯 다만 배를 쏜살같이 몰아 초겨울해가 미쳐 지기도 전에 제주 해안에 닿게 하였다. 이 과정에서 추사의 생사관은 더욱 확고해 지고 예술관은 한층 무르익게 되었을 것이다.

두 번째 편지는 귀양간 다음 해인 헌종 7년(1841) 여름에 보낸 것으로 석달동안 학질로 고생하는 일과 벌레와 뱀들에게 시달리는 정황을 알리고 5월 그믐날 48년만에 찾아온 대규모 태풍에 놀란 일을 보고 한다. 그리고 정월 그믐께부터 피기 시작해 3월에는 산과 들 그리고 밭두둑등 모든 땅에서 내리깐듯 백설이 뒤덮은 듯 하얗게 피어나 청행을 토해내던 수선화 천지의 장관을 상세하게 전하며 늦가을쯤에 그 뿌리를 편 닿는 대로 보내겠다고 약속한다. 그 아름다움을 이재와 공유해 공감하고 싶었던 것이다. 이것이 바로 금란지교의 실상이다.

열 번째 편지에는 이런 내용이 실려 있다.

< (전략) 동파(東坡, 蘇軾, 1036~1101)초상! 어찌 이 그림이 이 벽에 걸릴 줄 상상이나 했겠습니까. 바꾸어 호신부(護身符)를 삼으면 외로운 홀몸이 기대어 의지할 수 있을 터이니 또한 위의 살피심이 주밀하고 진지하지 않은 곳이 없다 하겠습니다. 졸렬한 글씨는 이미 멀리 찾으심을 받들었으니 감히 어길 수 없어 이에 우선 써 놓았던 바로 보내드리나 팔목이 병들고 기가 빠져서 대아(大疋)께 드리기에는 부족합니다.

시령(豕零, 단풍나무 버섯, 돼지 똥덩어리처럼 생김, 이뇨제 값싼 약재)이나 계옹(鷄甕, 가시연밥, 한약재, 값이 싸다)도 또한 단사(丹砂, 수은과 유황의 화합물, 붉은 색이 나는 고급 약재)와 자지(紫芝, 지치, 자주색 염료와 약용으로 중시됨) 사이에 아울러 거둘 수 있으니 형편없는 것을 혹시 받아들일 것 같기도 합니다. 겨울 이후에는 간혹 오는 배는 있어도 가는 배는 지극히 편을 얻기 어려워 사이가 뜸하니 근심이고 걱정입니다.

이곳에 감로수(甘露水)가 있는데 나무 몸통 크기는 겨우 한 주먹이나 두세 주먹이지만 그 줄기를 자르면 나무즙이 폭포처럼 솟구쳐서 한줄기에서 물 한 큰 병을 얻을 수 있습니다.물은 젖과 같고 맛은 달기가 꿀의 상품(上品) 같으며 맑고 시원한데 향기가 있으니 다른 꿀맛이 모두 이만 못합니다. 참으로 기이한 산물이라 할 수 있습니다.

선가(仙家)의 경장(瓊漿) 옥액(玉液)이라는 것도 아마 이보다 더하지는 않을 듯합니다. 나무는 깊은 산에 있는데 간혹 만날 뿐이지 자주 볼 수 없어 여기 사람들도 또한 알지 못합니다. 몇 년 전에 도인(道人)같이 떠돌아다니는 한 사람이 있었는데 바다를 건너와 산에 들어가서 갈증이 심하자 그 나무를 찾고 잘라서 이를 마셨다 합니다.

그 때 나뭇꾼 한 사람이 곁에서 이를 보고 그 일을 말할 수 있어서 지금 나뭇꾼으로부터 이를 얻었습니다만 그 전파하여 이 섬의 큰 재앙이 될까 겁나는 까닭에 숨기고 발설하지 않고 있습니다. 만약 3, 4일 정도의 거리라면 가히 전달할 수 있겠는데 백가지 꾀로 헤아려도 멀리 보낼 도리가 없어서 올려 보내드릴 수 없으니 지극히 한탄스러울 뿐입니다.

일찍이 송(宋) 원 사이의 사람(그 이름은 잊었습니다)이 써놓은 바의 <남방초목(南方草木)>이라고 기억됩니다만, 일컫기를 ‘나무즙이 감로와 같다.’고 한 것이 있었는데 이 나무인지 알 수 없습니다. 책속에서 이를 보았다 해도 또한 한 가지 기이한 견문인데 어찌 입으로 이와같이 기이한 맛을 맛볼 줄을 짐작이나 했겠습니까. 부득불 합하(閤下)께 아뢰어 바다밖의 견문을 넓혀 드리지 않을 수 없습니다. (완당선생전집 권3 권이재 돈인에게, 제10)

이재가 소동파의 초상화를 추사에게 보냈고 추사는 이를 귀양살이 하는 방의 벽에 걸어 모시면서 호신부로 삼아 의지하겠다는 내용이다. 옹방강이 본디 소동파를 무척 존경하여 그 초상화를 있는 대로 모아다 임모해서 걸고 동파의 생일인 12월 19일에는 이를 내다 모시고 사우(士友)들이 모여 제사를 지내기까지 했으므로 추사도 동파의 초상화를 무척 소중히 여기고 있었다.

그런데 이를 잘 아는 이재가 추사의 귀양살이가 쉽게 풀리지 않을 것 같자 그처지가 마치 신법당(新法黨)에게 몰려 황주(黃州)에서 죄 없이 귀양 살던 소동파와 같음을 빗대어 위로하고자 동파의 초상화를 보냈던 모양이다. 이에 추사는 동파를 만난 듯 이재(彛齋)를 보는 듯 기뻐하며 이를 벽에 걸어 모시며 호신부(護身符)로 삼아 의지하기로 했던가 보다.

그 정황을 알리는 내용이니 ‘두 사람의 마음을 같이하면 그 날카로움이 쇠를 자른다.’는 것이 이를 두고 하는 말이라 하겠다.

여기서 이재는 추사의 글씨가 무뎌지지 않을까 걱정해서 글씨를 써 보내라 했던 사실을 알 수 있고 추사가 이미 보내려고 써두었던 사실도 짐작할 수 있다. 더구나 한라산 중에서 감로수(甘露水)를 발견하고 그 나무에서 나오는 그 맛에 반한 추사가 이재에게 이 맛을 보여줄 수 없어 안타까워하는 그 정리를 보면 이들이 환갑 당년의 노인들인지 20대의 청년들인지 얼핏 구별이 가지 않는다.

열두 번째 편지에는 이런 내용도 들어 있다.

<부채에 올린 글씨와 그림은 과연 좋은 작품입니다.. 구향(歐香, 운수평(?壽平, 1155~1235)의 붓맛(필의(筆意)과 석추(石?, 강기(姜夔)의 별호, 1158~1231)의 남은 가락이 사람으로 하여금 정이가게 합니다. 대개 요새 사생은 반드시 남전(南田, 운수평의 호)을 마루(宗)로 삼고 전사(塡詞, 시의 한 형식)는 멀리 백석(白石, 강기의 호)으로 거슬러 올라서 풍골체재가 써늘하게 빼어나니 곱게 꾸민다는 한길에는 미치지 않습니다. 족히 우리나라 사람에게 정문일침을 놓을만하다 하겠습니다. 이것이 비록 소도(小島)라 하더라도 백안(白眼)으로 보아 넘길 수는 없습니다.

영국배 사건은 이미 지나갔으니 이제 뒤쫓아 제기할 것은 없으나 사람으로 하여금 다만 부끄러워 달아나고 싶게 하는 것이 있습니다. 지금 또 같은 말씀을 받들어 읽으니 더욱 크게 웃지 않을 수 없습니다. 황제의 위엄이 비록 미치지 않는 데가 없다하나 지나가는 오리와 기러기가 어찌 조서(詔書)를 알겠습니까. 소식을 물으려 해도 흔적이나 그림자조차 찾을 수 없는데 그 장차 허공을 향해 칙서를 선포하시겠답니까?

이곳에 남겨둔 바의 지도(地圖)는 잠시 살펴보니 최고의 보물이었습니다. 중국에서 판각으로 전하는 바의 여러 본은 일찍이 본 바가 또한 적지 않은데 이처럼 지극히 정밀(精密)하고 세밀하며 확실하고 진실한 것은 아직 보지 못했습니다. 5세계(世界)의 형세는 아직 잘 모르겠지만 우리나라가 중국 일본과 경계를 나누어 서로 섞여 있는 것과 같은데 이르러서는 털끝만한 것이라도 자세히 기입하여 거울이 비추듯 도장이 찍히듯 했습니다.

처음에는 심히 신기했으나 끝에 가서는 깜짝 놀랐습니다. 저들이 과연 어디에서 이런 진실하고 절실함을 얻었겠습니까? 만약 조금만 현세를 살피고 직무를 아는데 마음을 둘 수 있는 사람이라면 반드시 심상하게 보아서 함부로 섬에 버리지 않을 터이니 오늘날 마침내 이것이 무엇인지도 모르는 것인지도 모르겠습니다. 저도 모르게 친구 생각으로 촉발되어 눈물을 흘렸습니다.(하략)

이재(彛齋)가 청나라 초기의 명화가 운수평 풍의 그림과 송대 명시인 강기(姜夔) 류의 제사가 담긴 선면(扇面)을 구입하고 추사에게 감정을 부탁했던 모양이다. 이에 추사는 명쾌한 감정평가를 편지로 보낸다. 또 이재의 편지에는 그 해 영국의 측량선이 왔다간 일을 두고 청나라와 외교 접촉 여부를 상의하는 내용도 있었던 듯 추사는 떠나간 배를 찾을 수 없으니 그럴 필요가 없다고 잘라 말하고 그들이 두고 간 세계지도와 우리나라 지도가 너무 정밀하고 세밀하게 표현돼 있어 깜짝 놀랐다는 사실을 전하며 그들이 어디서 이런 지도를 얻었는지 몹시 궁금해 한다.

그런데 이 영국 측량선은 헌종 11년(1845) 5월 22일 제주도 정의현 우도(牛島)에 정박해 측량작업을 하고 간 사마랑(Samarang)호였다. 함장은 캡틴 써 에드워드(Captain Sir Edward)였다. 따라서 이 편지는 추사가 60세 되던 해인 헌종 11년(1845)에 보낸것임을 알 수 있다. 이런 편지는 추사가 제주도에서 돌아와 과천의 과지초당(瓜地草堂)과 번동(樊洞)의 옥적산방(玉笛山房)을 오가며 지낼 때도 늘 주고받았고 진종조례론(眞宗?禮論)으로 이재와 추사가 함께 남북으로 나뉘어 유배를 떠나 있을 때도 이어졌다.

그런데 이 수많은 편지 속에는 서화골동에 대한 감정 평가가 거의 끊임없이 담겨지고 있었다. 이는 이재가 추사의 안목을 절대적으로 믿고 추사와 좋고 나쁜 것을 함께했기 때문에 가능했던 일이다. 추사가 좋다고 하는 그림과 글씨는 이재도 좋아했고 추사가 맛있다는 차는 이재도 맛이 있었으며 추사가 감동한 글에 이재도 감동했던 모양이다.

그래서 추사는 이재가 감정을 청하는 편지와 함께 감정평가를 따로 써서 보내는 경우가 많았던 모양이다. 이재는 이것을 모아 두었다가 추사가 돌아간 다음 해에 추사 문집을 꾸미는 자료로 삼으라고 모두 추사 양자 김상무(金商懋, 1819~1865)에게 건넸던 듯 <완당선생전집> 권3 <권이재도인에게>라는 편지글 중 33번째에 이 감정서들이 두서없이 나열돼 있다. 이미 다른 편지에 들어 있는 내용이 중복돼 있기도 하다. 그중 하나를 뽑아 옮겨 보겠다.

<정판교(鄭板橋, 1691~1764, 섭(燮)의 호)의 난정(蘭幀, 난 그림 족자)은 원필인 듯하나 감히 확정지을 수 없는 것입니다. 판교의 난은 모두 필묵의 길(법식) 밖에서 따로 묘체(妙諦, 신비한 방법)를 갖추어 절대 화의(畵意, 그림 그린다는 생각)가 없으나 <고모란분도(高帽蘭盆圖)> 같은 데서 볼 수 있습니다.

모란(帽蘭)은 한 붓도 화의(畵意) 같은 게 없으니 길로 찾을 수 없고 순전히 별법(?法, 왼쪽으로 삐치는 법)으로만 했는데 이것이 그 평생 남보다 잘하는 것이었고 남이 가깝게 흉내 낼 수 없는 것이었습니다. 이 두루마리는 자못 화의를 갖추어서 비록 지극히 멋대로 휘두른 듯하나 길을 찾을 수 있으니 사람이 또한 약간 힘을 쏟으면 다시 가깝게 흉내낼 수 있습니다.

또 그 필세가 방자하고 거리낌 없음도 아름답지 않은 것은 아니나 <모란(帽蘭)>에 제한 바와 대조해 보면 지극히 방자한 중에도 또한 원만하고 간결한 맛이 있는데 이 두루마리는 단지 방자하기만 할 뿐입니다. 또 그 인장은 모두 스스로 판 것이라 <모란(帽蘭)>에 찍은 반쯤 이즈러진 ‘판교(板橋)’라는 인장은 신묘한 의취가 특이한데 이 두루마리의 두 인장은 모두 스스로 판 것이 아니라서 도리어 천기가 있습니다.

이 몇 가지 단서로 감히 그 진적임을 호가정할 수 없습니다. 판교 문하에 능히 가짜를 만들 수 있는 이가 있어서 또 간혹 대신 깎아서 요구에 응한 것도 있었다하니 그런 까닭으로 판교의 진본 얻기는 가장 어렵습니다. 만약 문인(門人)에게서 나왔다면 이는 진적(眞迹)보다 1등급 낮을 뿐이니 또한 다시 무엇을 거리끼겠습니까. 바로 버리실 필요는 없습니다. 유리창(琉璃廠) 에서 만든 가짜와는 또한 차이가 있습니다.

이는 특별히 장탕(張湯)과 조우(趙禹, 이들은 한나라의 혹리(酷吏)로 법을 가혹하게 적용했다)의 법으로 그림을 논한 것입니다. 비록 옛날의 감상가라도 또한 간혹 가짜를 용납하기도 했으니 지금 통행하는 바의 종요(鐘繇, 151~230) 글씨와 같은 것이 이것입니다. 당나라 모본과 같은데 이르러서야 또 도리어 이를 보배로 여깁니다.(완당선생전집 권3 권이재 돈인에게 33)

감식에서 모본(模本)과 대작(代作, 대신 그린 그림)의 중요성을 간파해야 한다는 사실을 지적한 내용이다.

추사는 또 69세 되던 해인 철종 5년(1855) 갑인에 봉은사에 있으면서 지리산에서 보내온 최고급차를 마시다가 다시 이재 생각이 나서 이런 편지를 보낸다.

<차의 품격이 과연 승설(勝雪, 최고급 중국차 이름)의 뒤를 이을만 합니다. 일찍이 쌍비관(雙碑館, 봉화쌍비지관(奉華雙碑之館), 완원의 서재 이름) 안에서 이와 같은 것을 보았는데 우리나라로 돌아온 지 40년 동안 다시 보지 못했습니다. 영남사람이 지리산 산승(山僧)에게 얻었다는데 산승 역시 개미가 금탑을 모으듯 한다 하니 실로 많이 얻기는 어렵습니다.

또 꼭 명년 봄에 다시 얻기로 했는데 승려들이 모두 깊이 숨기고 관리(官吏)들을 두려워해서 쉽게 내놓지 않으려 한답니다. 그러나 그 사람이 승려와 좋아한다 하니 오히려 이를 꾀할 만합니다. 그 사람은 제 글씨를 심히 사랑하니 이리 저리 바꾸는 길이 있을 것입니다. (,완당전집 권3> 이재 권돈인 에게 17)

추사가 그 다음해인 철종 6년(1855) 에도 봉은사에 머물면서 봄에 70세 노인인 추사를 찾아온 36세의 남호(南湖) 영기(永奇, 1820~1872)대사를 이재에게 소개하고 있으니 아마 이 봄에 그 최고의 지리산차를 얻어 이재에게도 나누어 보냈을 듯하다.

이 차를 만들줄 아는 쌍계사(雙溪寺) 팔상전(八相殿)에서 육조정상탑(六朝頂相塔)을 모시고 살던 만허(晩虛)라는 승려였다. 추사가 만허를 어떻게 추켜세웠던지 만허는 이해 봄에 자신이 만든 최고급 차를 가지고 직접 추사를 찾아와 선물하고 다려 주고 간다. 그 사실은 <완당선생전집>권10 <만허에게 재미로 주고 아울러 서(序)를 짓다.(戱贈晩虛幷序)라는 시에서 확인할 수 있다. 옮기면 다음과 같다.

<만허(晩虛)는 쌍계사(雙溪寺)의 육조탑(六祖塔) 아래에 살며 차를 교묘하게 잘 만드는데 그 차를 가지고 와서 마시게 해준다. 비록 용정(龍井, 중국에서 제일 좋은 차 이름)의 두강(頭綱, 첫물차)이라도 이보다 더하지는 못하리라. 향적(香積)세계(유마경에서 말하는 세계로 향기를 먹고 사는 세계다)의 부엌 속에도 아마 이와 같은 무상묘미(無上妙味, 더 없이 신묘한 맛)는 없을 것이다. 그래서 다종(茶鐘, 찻잔) 한 벌을 기증해 육조탑전에 차를 공양하게 한다.

아울러 석란산(錫蘭山)의 석가여래금신진상과 육조 금신상(金身相)이 같으니 <열반경(涅槃經)>의 뒤엉킨 얘기와 같은 것에서 해탈할 수 있다고 말했다. 근처에 있던 한 눈 먼 선사가 쌍부일안(雙?一案, 석가여래가 열반하고 나서 입관한 뒤에 가섭이 오자 양 발등을 내보여 마음을 전했다는 한 가지 공안)을 굳게 지키며 마음을 전했다고 하기에 이르니 저도 모르게 차를 뿜으며 크게 웃었다. 대사가 또 목격하고 갔다. 승련노인(勝蓮老人)이 헤아려 쓰다.

열반경 마설로 헛세월 보내지만, 다만 대사에겐 눈바른 선이 귀하네.

차를 만드는 일에 다시 참학(參學)하는 일 겸하고, 사람 사람마다 둥근 탑빛 마시라 하네>

그러나 추사는 만허의 이런 최고급 차를 다음 해인 철종 7년(1856) 병진 봄에 한번 더 얻어 마시고 만다. 이 해 10월 10일에 71세로 돌아가기 때문이다. 지음(知音)을 잃은 이재는 추사가 돌아간 다음 해인 철종 8년(1857) 정사 여름에 서고를 뒤져 추사의 유문(遺文)을 수습하고 정리해 추사 양자 상무에게 전하고 또 상무의 청을 받아들여 추사영정을 봉안할 영실의 현판도 쓴다.

현재 간송미술관애 소장돼 있는 <추사영실(秋史影室)>이 그 원본이다. 이재라는 낙관만 없으면 추사 글씨로 오인할 만큼 방불한 추사체로 써 냈다. 그리고 그 다음 해인 철종 9년(1858) 무오 11월에 76세의 권돈인은 그기 41세이고 추사는 38세때 썼던 <허천소초발(虛川所艸跋)>을 우연히 찾아내고 거기에다 재발(再跋)을 붙이는데 그 글씨도 추사체 그대로다.

이렇게 이재는 추사의 사후 뒤처리까지 다 마치고 나서 다음해인 철종 10년(1859) 1월 7일에 다시 안동김씨들의 독수에 걸려 충청도 연산(連山)으로 부처(付處)된다. 그리고 이 해 4월 14일 연산 부처지에서 77세로 숨을 거두는데 이 사실을 모른 채 철종은 4월 15일 권돈인을 방면하라는 왕명을 내린다. 그래서 추사와 이재의 금란지교는 그 형상이 지상에서 소멸하고 만다.

그런데 이들의 형영상수(形影相隨)하던 모습이 만인에게 각인되어 그랬던지 <철종실록>권11, 철종 10년 기미 4월 18일 무오조에 다음과 같은 기록을 남기고 있다.

<무오 전판부사 권돈인을 탕척 서용하라고 명했다. 이에 앞서 갑인(14일)에 예산(禮山) 부처지에서 돌아갔다.> 연산 부처지에서 돌아간 것을 추사의 고향인 예산 부처지에서 돌아갔다고 잘못 기록한 것이다. 아마 사관(史官)이 추사가 연상되어 저도 모르게 이런 실수를 저질렀던 듯하다.

『詩品』의 풍격미로 조명해 본 彛齋 權敦仁의 書畵美學

영어

In the late Joseon dynasty, when Ijae Gwon, Donin(1783-1859) lived, the Northern Studies has emerged as the justification of Neo-Confucianism decayed. His artistic activities have led to the forward-leaning view of literature in terms of philosophical and political activities by associating with Gim, Jeonghui. Thus, he left behind the elevated art works of calligraphy and paintings, but the studies on Gwon, Donin have been insignificant compared to his legacy due to the loss of the collection of his work, 『Ijaejip(彛齋集)』. However, the interest in Gwon, Donin has been rising recently along with the presentation of thesis about 『Iwancheoksa(彛阮尺辭)』, which was the collection of correspondence with Gim, Jeonghui. This study made 『Iwancheoksa(彛阮尺辭)』 as the primary source and categorized Gwon, Donin’s aesthetics of calligraphy and paintings into three: The Classical and Elegant beauty of close friendship, the Grand and Vigorous beauty of living in exile, and the Harmonious and Pure beauty of literati paintings according to his legacy that has led the aesthetics of the times in the artistic community as he loved 『Shipin(詩品, Poetry Criticism)』. Because he was a scholar-official who conducted himself observing the proprieties, his aesthetics of calligraphy and paintings could have elegantly and loftily conveyed the subjective sense of beauty such as beauty of personality, beauty of atmosphere, and beauty of vitality to appreciators. Furthermore, due to the infinite competence of communing with Mother nature, it has been sublimated to the Grand and Vigorous beauty after living in exile. Since he regarded the suffering or tribulation as the process of circulation by the law of existence and the law of circulation, he could have universally expressed human’s ideal values with a lofty elegance and achieved his artistic world of calligraphy and paintings with the Harmonious and Pure beauty that contained a free and peaceful mind. Ijae has never been biased towards toadyism though he has often visited China. Also, he has supported Chusa both materially and spiritually until the style of Chusa’s calligraphy was established. Moreover, his attitude to keep fidelity as a pupil and as an intimate friend until Chusa passed away corresponded to his aesthetics, represented by the Classical and Elegant beauty, the Grand and Vigorous, and the Harmonious and Pure beauty, and his personality. Therefore, it could be said that he exhibited his lofty artistic spirit that could become an example in these days.

목차

<논문요약>

Ⅰ. 序論

Ⅱ. 『彛阮尺辭』에 나타나는 심미의식

Ⅲ. 典雅ㆍ雄渾ㆍ沖淡의 서화미학

1. 金蘭之交의 典雅美

2. 謫居에서 형성된 雄渾美

3. 문인화의 沖淡美

Ⅴ. 結論

<참고문헌>

ABSTRACT

[변상섭의 그림 보기] 세한도 권돈인 作

세한도 하면 추사를 떠올린다. 하지만 추사의 세한도만 있는 게 아니다.

조선 후기 삼정승을 지낸 이재(彛齋) 권돈인(1793-1859)도 '세한도(19세기)'를 남겼다. 이재는 추사와 같은 시대를 산 사람으로 추사와 서첩을 주고받았던 절친 관계였다. 세한도란 제목 옆에 찍힌 장무상망(長毋相忘:서로 오래 잊지 말자)이란 인장을 보면 우정의 깊이가 어떠했는지 미루어 짐작이 된다. 제목 서체는 추사의 솜씨로 알려져 있다. 두 거장의 체취가 진하게 배어 있는 합작도인 셈이다. 이재의 세한도는 추사의 세한도에 가려 덜 알려졌지만 어찌 됐든 비슷한 시기에 약속이나 한 듯 '세한도'를 남겼다. 당파의 소용돌이에서 긴 세월 고단한 유배의 이력도 닮아 있으니 그 연유가 궁금할 뿐이다. 엄동설한을 견뎌야 매화가 피듯이 아마 이재와 추사도 혹독한 유배의 고통을 늘 푸른 소나무와 잣나무를 보면서 감내하고 스스로를 담금질하는 마음으로 세한도를 그렸으리라.

이재의 세한도는 추사의 것과 다르다. 추사는 마른 붓질, 즉 갈필을 써 쓸쓸한 느낌을 더해주지만, 이재는 물기 많은 농묵을 썼다. 소재도 다르다. 추사는 소나무와 잣나무, 초가집을 그렸지만, 이재는 소나무·잣나무·바위 등 세한삼우(松·竹·梅)를 초가집과 함께 그렸다. 아늑하고 평온해 보이는 풍경이다. 이재가 쓴 제발과 추사가 붙인 발문을 보면 그림 읽기의 깊이가 달라진다. 이재는 '세한삼우도 한 폭에 시의를 담았다'고 적었다. 그림과 제발을 본 추사는 발문으로 답했다. '그림의 의미가 이 정도는 되어야 형사 너머에 있는 자기 마음을 표현했다 하겠다. 이 뜻은 옛날 명가라 해도 제대로 아는 이가 드물 것이다.(畵意如此而後 爲形似之外 此意雖 古名家得之者絶小)'고 격찬을 아끼지 않았다. 추사가 지적했듯이 이재가 세한삼우 중 매화를 그리지 않은 것은 형사 너머를 의미했을 것이다. 안 그렸지만 그린 거나 진배없다.

이재의 세한도는 걸출한 조연이지만 나름의 눈맛은 다른 무엇에 견줄 바가 아니다.

충남문화재단 문화사업팀

'조선시대의 서화평론' <57> 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁)의 세한도(歲寒圖)에 발문을 쓰다

독립큐레이터 이택용

해설 : 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁)선생의 세한도(歲寒圖)란 그림이다. 그는 추사(秋史) 김정희(金正喜)와 아주 절실한 친구이다. 조선 말기의 문인이자 서화가로 이름난 그가 경상도 순흥(順興)에 유배시절 세한도(歲寒圖)를 그려서 보내준 것을 김정희가 받아보고, 즉 세한도란 것은 추위가 온 뒤 비로소 소나무와 잣나무의 푸름을 알 수 있다는 논어(論語)의 글을 배경으로 하는 그림이며, 간명한 구도와 넘치듯 배어 있는 문기(文氣)등이 그림의 내용과 정신을 중시하는 사의(寫意)를 지향하는 남종문인화의 전통이 담겨있는 작품으로 생각했다. 그림에 권돈인이 제문(題文)을 다음과 같이 적었다. 즉 '세한 쌍삼도(三双圖) 한 폭에 사의를 담았다.(因以歲寒三双圖, 一幅以實詩言. 又閬.)' 라고 써서 보내주니, 그 와는 평생우정을 나눈 사이인 김정희가 답을 하는 발문(跋文)을 쓴다. '그림의 의미가 이 정도는 되어야 형사(形似) 너머에 있는 자기마음을 표현했다 할 것이다. 이 뜻은 옛날의 명가(名家)라 해도 제대로 아는 사람은 아주 적을 것이다. 공(公)의 시(詩)만이, 송나라 시인 반랑(潘閬) 보다 뛰어난 것이 아니라 그림 또한 그렇다.' 라고 기록하였다. 친구간의 우정이 돈독하고 아름다웠다. 권돈인은 김정희의 세한도 그림을 생각하면서 그도 귀양지에서 독특한 자기만의 세한도를 그렸다.

이 세한도는 두루마리로 되어 있는데, 먼저 김정희가 세한도라 제목을 썼고, 그림에 이어 두 발문이 첨부되어 있다. 두 가지의 세한도를 비교해 살펴보면, 김정희는 마른 붓인데 비해 권돈인은 물기 많은 먹이며, 소재 역시 김정희는 소나무와 잣나무인데 비해 권돈인은 소나무 · 대나무 · 매화를 그린 삼청(三凊)이다. 사방 벽이 없는 모옥(茅屋)은 바위 · 뒤뜰의 대나무 · 두 그루의 소나무 · 매화 등이 조화롭게 어우러져 있다. 조촐하고 담담한 문인화의 정수를 보여주는 선비그림이다. 김정희는 권돈인의 세한도가 형사(形似)에서 벗어난 높은 경지이며, 시뿐만 아니라 그림 또한 뛰어나다는 칭찬을 아끼지 않았다.

-이재(彛齋) 권돈인(權敦仁)의 세한도(歲寒圖)에 발문을 씀-

조선 말기의 문인이자 서화가로 이름난 이재(彛齋) 권돈인(權敦仁)은 친구인 추사 김정희에게 경상도 순흥에 유배시절 세한도(歲寒圖)를 그려서 보내주었다. 그 후에 추사 김정희가 발문을 아래와 같이 쓴다.

畵意如此而後, 爲形似之外, 此意雖, 古名家得之者絶少, 公之詩不拘於閬工畵亦然. 阮堂.

그림의 의미가 이 정도는 되어야 형사(形似) 너머에 있는 자기마음을 표현했다 할 것이다. 이 뜻은 옛날의 명가(名家)라 해도 제대로 아는 사람은 아주 적을 것이다. 공의 시만이, 송나라 시인 반랑(潘閬) 보다 뛰어난 것이 아니라 그림 또한 그렇다. 완당(阮堂) 김정희(金正喜) 쓰다.

권돈인의"세한도", [손철주의 오늘 본 옛 그림]

권돈인의「세한도」종이에 수묵, 101×27.2cm(그림 크기), 국립중앙박물관

1월은 ‘맹춘(孟春)’이고 2월은 ‘화견월(花見月)’이랬다. 해 바뀌자마자 봄바람과 꽃노래라니, 호시절을 기다리는 마음이 이토록 성급하다. 그래서일까, 송나라 장거는 수선스런 봄 타령을 슬그머니 타박하는 시를 지었다.

강가의 풀은 무슨 일로 푸르며 岸草不知綠底綠산에 피는 꽃은 누굴 위해 붉은가 山花試問爲誰紅조물주는 오로지 입을 다무는데 元造本來惟寂寞해마다 요란하기는 봄바람이라네 年年多事是春風

- 「봄을 읊다(春吟)」

봄이 거볍게 오겠는가. 봄꽃은 겨울을 견딘 자에게 베푸는 은전이다. 꽃 지고 잎 시드는 삼동의 추위 속에서 귀하기는 상록이다. 늘 푸른 소나무와 잣나무를 보며 혹독한 세월을 참는다. 옛 화가가 세한도를 그리는 이유도 그것이다. 꽃이 시답잖아서가 아니라 경망스런 대춘부를 경계해서다. 조선 후기에 삼정승을 고루 지낸 이재 권돈인은 추사 김정희와 절친한 사이다. 두 사람 다 ‘세한도’를 남겼다. 추사는 마른 붓질을 좋아했고, 이재는 짙은 먹을 즐겼다. 이재는 이 그림 옆에 ‘세한삼우를 그려 시적 정취를 채웠다’고 썼다. ‘삼우(三友)’는 곧 소나무, 대나무, 매화다. 모진 세월을 꿋꿋이 넘기는 세 벗이다. 그럼에도 소나무 한 그루와 잣나무 두 그루에 수북한 대나무와 우뚝한 바위만 보일 뿐, 매화는 찾아봐도 안 보인다. 매화는 어디에 숨겼을까. 뒷날 이 그림을 본 추사는 “그림의 뜻이 이와 같으니 형태의 닮음을 넘어섰구나”라며 거들었다. 모양이 아니라 뜻이 중요하다는 얘기다. 하여도 매화를 뺀 이유는 여전히 궁금하다. 견뎌야 할 날이 길다. 매화는 봄을 서둘러 알린다. 덩달아 시부적대는 꽃놀이 패거리가 못마땅해서 그랬을까. 손철주(미술칼럼니스트)

이완척사(彛阮尺辭)

기본정보

· 분류· 작성주체· 판종· 발행사항· 형태사항· 주기사항· 현소장처· 청구기호

| 고서-기타 | 교육/문화-문학/저술 | 집부-척독류 |

| 권돈인(權敦仁, 1783-1859) 찬 |

| 필사본 |

| [발행지불명] : [발행처불명], [高宗末] |

| 1冊(15張) : 四周單邊 半郭 14.1 × 12.3 cm, 10行18字 ; 23.0 X 16.2 cm |

| 印: 在山樓蒐書之一 |

| 일본 동양문고 |

| Ⅶ-4-342 |

안내정보

상세정보

이미지

'역사, 기타 글과 자료들' 카테고리의 다른 글

| "저기 반짝거리는 물체가.." 두 인부가 찾아낸 0.05mm 금박 화조도[이기환의 Hi-story] (0) | 2022.06.26 |

|---|---|

| [현장영상] '우리가 해냈습니다' 누리호 발사 성공 하이라이트 (0) | 2022.06.21 |

| 도굴꾼은 상상도 못했다..목관 밑 '보물상자'에 담긴 2100년전의 삶[이기환의 흔적의 역사] (0) | 2022.06.14 |

| 리어카 바닥에 깔렸던 하피첩, 7억5000만 원에 낙찰 (0) | 2022.06.13 |

| "우리는 역사의 산증인이다" 손흥민 EPL 득점왕 역사적 순간 (0) | 2022.05.23 |